前の10件 | -

爺三人の道南旅 はるばる来たぜ函館へ(^^♪

8月20日(日) 今日の予定

東京駅発09:36はやぶさ13新函館北斗駅行、速いもんだよ四時間で到着。

まずエメロン坂そしてレンガ倉庫でウインドウショッピング、朝市広場の海鮮居酒屋での

夕食,そして今日のメイン夜景で癒し函館北斗駅前のホテルに帰るコース。いざ出陣だ!!

まずエメロン坂そしてレンガ倉庫でウインドウショッピング、朝市広場の海鮮居酒屋での

夕食,そして今日のメイン夜景で癒し函館北斗駅前のホテルに帰るコース。いざ出陣だ!!

駅前で予約のレンタカーで先ずは五稜郭へ タワーから眺める五稜郭、江戸城無血開城

の後、行き場のない武士の為に蝦夷共和国を作ろうと海軍副総裁と土方歳三らが・・・。

エメロン坂と言うよりも八幡坂だねー。坂を下れば金森レンガ倉庫で寅は先に車で

レンガ倉庫モールへ二人は下り坂を歩いてレンガ倉庫で合流。

朝市広場で夕食を済ませて函館山へ周辺の駐車場全てが満車で20分待っての入庫

ロープウェイも満員状態、夜景は灯りが多いからとても素晴らしい眺めで最高です。

8月21日(月) 二日目の予定

昭和新山熊牧場、有珠山、洞爺湖そして![[いい気分(温泉)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/147.gif) 帰りは一般道で道の駅など・寄り道コース。

帰りは一般道で道の駅など・寄り道コース。

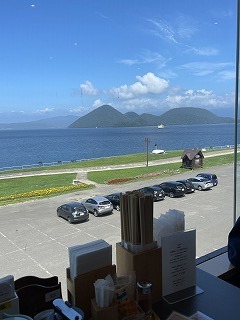

サイロ展望台から眺める洞爺湖、午前中は霧に霞む。08:00過ぎポツン、ポツンの観光客

08:30頃、二台の観光バスが到着で一変。寅たちは昭和新山熊牧場へ向かう。

餌を強請る熊も居るが多くは暑さでグッタリ 有珠山から眺める昭和新山(昭和19年噴火)

餌には興味がなくカラスが食べていた。

さあ昼飯だ

団体客でclosedだってさガックン

釜めしがホタテご飯に替わった。

この後、来夢人の家(きむんどのいえ)キャンプ場内に隣接する温泉にのんびり

あとはもう一般道で道の駅数か所、寄り道しながら今夜の晩飯処、創作酒場まるへ

注文のローストビーフに鶏めし(丼)は大当たりとても美味かった。

8月22日(火) 三日目の予定

中山峠を経て江差追分会館、鰊御殿、開陽丸、それから、松前藩屋敷、松前城、知内町

そして、温泉は健康センターせせらぎ温泉に今宵の晩ご飯は函館市内の海鮮メインの

居酒屋で海の幸を堪能する。今日も一日、頑張って行こう。

日本一小さな道の駅で小さいのが売りだと言う。繁治郎浜は道の駅に面した海水浴場で

繁次郎とはトンチの名人だそうです。

江差追分会館で民謡江差追分の実演、我々にはとても難しくて無理、歌えない。

駐車場から秋桜越しに見上げる松前城、江戸幕府が外国船から護るため北の砦として

建てた城で海に向けた大砲が幾つか有り幕末に新政府軍となった松前城を土方歳三らが

攻略する歴史があり日本で一番最後に出来たお城。

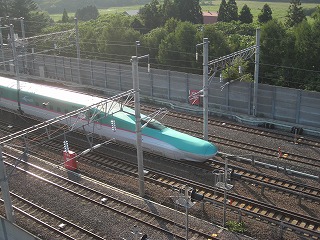

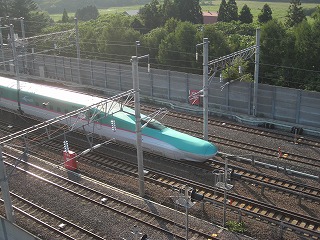

道の駅『しりうち』の新幹線展望台から見る上りのはやぶさ号、この後はサブちゃんの

実家の前を通り抜け北斗のせせらぎ温泉に浸かり、夕食は函館駅近くの海鮮居酒屋で

魚介類のオンパレードは至福の時でした。

8月23日(水) 4日目最終日

朝食を済ませて朝市広場へ行きお土産を購入し配送の手続きを済ませて湯の川温泉へ

地元銭湯『永寿湯』さんは寅好みの熱い45℃と50℃位の二つの湯船は天然温泉で最高。

最終日の昼食は永寿湯から聞いた函館ラーメン『まいど』で塩味の函館ラーメンを完食。

時間に余裕が有りトラピスチヌ修道院を見学して旅の最後の地、立待岬へ

今回の旅は道南だい?と聞かれたら楽しい旅は立待ちに終わりました。

函館は夜景に綺麗だったし江差町に歌の上手い人の追分が分かった気がした。

そして、食べ物が美味しい虻田り胆振とかよりも生で食べるのが一番いいね。

この四日間は色んなことが知内町でした。

あとはもう一般道で道の駅数か所、寄り道しながら今夜の晩飯処、創作酒場まるへ

注文のローストビーフに鶏めし(丼)は大当たりとても美味かった。

8月22日(火) 三日目の予定

中山峠を経て江差追分会館、鰊御殿、開陽丸、それから、松前藩屋敷、松前城、知内町

そして、温泉は健康センターせせらぎ温泉に今宵の晩ご飯は函館市内の海鮮メインの

居酒屋で海の幸を堪能する。今日も一日、頑張って行こう。

日本一小さな道の駅で小さいのが売りだと言う。繁治郎浜は道の駅に面した海水浴場で

繁次郎とはトンチの名人だそうです。

江差追分会館で民謡江差追分の実演、我々にはとても難しくて無理、歌えない。

駐車場から秋桜越しに見上げる松前城、江戸幕府が外国船から護るため北の砦として

建てた城で海に向けた大砲が幾つか有り幕末に新政府軍となった松前城を土方歳三らが

攻略する歴史があり日本で一番最後に出来たお城。

道の駅『しりうち』の新幹線展望台から見る上りのはやぶさ号、この後はサブちゃんの

実家の前を通り抜け北斗のせせらぎ温泉に浸かり、夕食は函館駅近くの海鮮居酒屋で

魚介類のオンパレードは至福の時でした。

8月23日(水) 4日目最終日

朝食を済ませて朝市広場へ行きお土産を購入し配送の手続きを済ませて湯の川温泉へ

地元銭湯『永寿湯』さんは寅好みの熱い45℃と50℃位の二つの湯船は天然温泉で最高。

最終日の昼食は永寿湯から聞いた函館ラーメン『まいど』で塩味の函館ラーメンを完食。

時間に余裕が有りトラピスチヌ修道院を見学して旅の最後の地、立待岬へ

今回の旅は道南だい?と聞かれたら楽しい旅は立待ちに終わりました。

函館は夜景に綺麗だったし江差町に歌の上手い人の追分が分かった気がした。

そして、食べ物が美味しい虻田り胆振とかよりも生で食べるのが一番いいね。

この四日間は色んなことが知内町でした。

追伸、今回是非とも買って食べてみたかった『赤いサイロ』駅売店、物産館

朝市広場、道の駅など何処に行っても物がなくて残念至極のひと言。

朝市広場、道の駅など何処に行っても物がなくて残念至極のひと言。

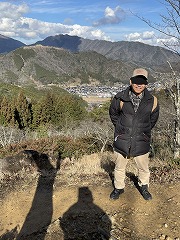

爺三人組、城崎にて

今から一か月前のことです。

仲良し爺三人組、三泊四日城崎温泉に出掛けて来ました。

1月16日羽田から伊丹空港10:10着

伊丹空港からレンタカーで有馬温泉へ・・・・・ひとっ風呂浴びて温泉街を散策。

早くもお一人がお土産炭酸煎餅を購入。昼食は土山人有馬店でざる蕎麦 美味しい

温泉街も満喫したところで瀬戸内から日本海側の城崎温泉?大江戸温泉物語に向かいました。

夕食後は外湯2湯を巡る。勿論、宿のお風呂も寝る前と朝には頂きます。

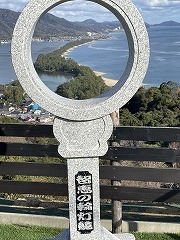

1月17日 天の橋立・伊根の舟屋保存地区へ

日本三景の一つ天の橋立ビューランドへそれから智恩寺、松並木、砂浜を歩く

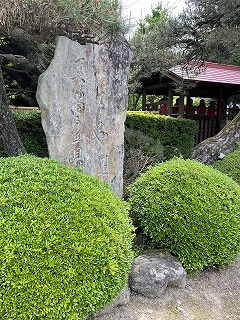

句碑が幾つかあり内一つ芭蕉句『一声の 江に横たふや ほととぎす』訪れてないようだが?

元伊勢籠神社(もといせこの神社)前のお店『傘松の里』で地元飯『あさり丼定食』美味かった。

食後、伊根の舟屋保存地区へ向かう。

道の駅『舟屋の里伊根』からの展望

29作『あじさいの恋』で寅さんが泊った舟屋は改装工事中でした。ガックシ![[がく~(落胆した顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/142.gif)

がっくりな思いで城崎の宿に戻り夕食後に今日も2湯を巡る。

1月18日、出石(いづし)城下町巡り

時を太鼓で知らせる辰鼓櫓 出石城跡

出石そばとは上田藩の殿様が国替えの際に蕎麦職人も連れて来て根付いた蕎麦文化で

現在の『出石皿そば』は手塩皿で出すようになったのは戦後しばらくして現在の形態に

なったようです。

芝居小屋『永楽館』で一寸一席![[バッド(下向き矢印)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/156.gif) 手塩皿5皿が一人前、それぞれが3人前を完食。

手塩皿5皿が一人前、それぞれが3人前を完食。

『薬研堀唐辛子とは今を去ること三百有余年前、徳川の名君と謳われた三代将軍家光公

往時代寛永三年菊の御宴の際に献上奉ればことのほかの御意に入り徳川の徳の字を受け

賜わったという曰く因縁故事来歴がございます。それ以来・・・・』よっ、名調子!!

出石を後にし宿に戻る途中コウノトリの郷公園に寄り道

地元の人たちはコウノトリを鶴と呼ぶそうです。

早目に宿に戻り残りの3湯巡りを目指す。

さとの湯・御所の湯・まんだら湯と巡る予定だったが一人の爺がさとの湯で逆上せて断念

しばらくして二人で御所の湯に入ったがまんだら湯は断念してしまい7湯制覇出来ず残念!!

1月19日 最終日

立雲峡第一展望台から見る和田山城跡、冬季和田山城跡には立ち入り禁止でした。

昼食は焼肉の竹田屋で但馬牛焼肉で満腹だ。めっちゃ美味しかった。

姫路城、流石に国宝 と、言うよりも世界遺産だね。白鷺城とは良い名だね。

時間の経つのは早く16:00前、伊丹空港へ急GO

今回のこの旅のコンセプトは友達の初城崎で温泉三昧と地の美味しい名物それと余裕

を持って名所見物をする。

残念なことに一人が甲殻類アレルギーの為、カニを食べなかったが『出石皿そば』や

『但馬牛』『あさり飯』などお腹いっぱい食べたので結果オーライ。

次は桜だなー と、機内での話でした。

越中八尾『風の盆』

毎年9月1日から、越中八尾では『風の盆』と言われる盆踊りが3日間行われていましたが、ここ数年のコロナ騒ぎで3年ぶりの開催となりました。

ところが、例年設けられていた一般車用の大駐車場が今年は無く観光バス専用駐車場だけ勿論、八尾の町への車乗り入れは禁止。

9月1日、前日から雨が降ったり、止んだりの定まらない天気でスタッフもドキドキ

八尾11町内会では一番風情が残されている諏訪町通りで撮影クルー達も準備万端

しかし、17:00スタートのはずが18:00過ぎ『本日は中止』と、撮影スタッフの会話から

聞き取ることとなりホテルに向かう途中、富山市内の居酒屋で晩ご飯、ホテルに戻り

お風呂に入り後は野郎三人爆睡。

八尾11町内会では一番風情が残されている諏訪町通りで撮影クルー達も準備万端

しかし、17:00スタートのはずが18:00過ぎ『本日は中止』と、撮影スタッフの会話から

聞き取ることとなりホテルに向かう途中、富山市内の居酒屋で晩ご飯、ホテルに戻り

お風呂に入り後は野郎三人爆睡。

9月2日、朝起きて見る空は雨雲が一面覆ってはいるが何だかいい予感がする。

諏訪町通りの灯が『今日は大丈夫』と言わんばかり人が集まって来ます。

諏訪町通りの灯が『今日は大丈夫』と言わんばかり人が集まって来ます。

16:40諏訪町通りに向かう途中、西町公民館二階では、もはや始まっている。

17:40ごろ諏訪町通り奥からスタートして通りの中程まで一時間、観る側は身動き取れずやっと来た感じ

何とも言えぬ胡弓の響きと高い唄声がいいです。寅もはやしで『唄えやーああ、わしゃはやす』『どっこいさのさー、どっこいさのさー』って小さな声で参加した。

21:30上新町通りでは輪踊りが始まっていました。台の上には見本となる地元の男女、その台の周りを参加自由で老若男女問わず踊っています。観ていても寅の手は動いています。

11町内を廻ることはできず0:00近くに西町までに戻りタクシーでアリーナ駐車場まで

ここから連泊の宿である呉羽ハイツ(ホテル)まで30分、今日も爆睡だ。

9月3日 青空が広がった暑い朝を迎える

昨日、今日と久しぶりに食べた美味しい朝食の後、9:00 宿をあとに帰路に向って出発

富山市岩瀬地区の北前船廻船問屋馬場家、森家に立ち寄り、お昼は宇奈月温泉へ『湯めどころ宇奈月』温泉施設でひとっ風呂浴びる。デトックス効果にリラックス効果、肌に優しい弱アルカリ性で体調は万全、気分爽快!!

北陸道に乗り糸魚川ヒスイの海岸を見ながら昔の難所親不知を越え上信越道へ車を走らせ関越道から首都高速は戸越まで。

富山市岩瀬地区の北前船廻船問屋馬場家、森家に立ち寄り、お昼は宇奈月温泉へ『湯めどころ宇奈月』温泉施設でひとっ風呂浴びる。デトックス効果にリラックス効果、肌に優しい弱アルカリ性で体調は万全、気分爽快!!

北陸道に乗り糸魚川ヒスイの海岸を見ながら昔の難所親不知を越え上信越道へ車を走らせ関越道から首都高速は戸越まで。

昼間は宿周辺の観光スポットへ

昼間は宿周辺の観光スポットへ日本三大大仏高岡大仏、千本格子の家並みも観て歩いた。

世界遺産スポットへ 五箇山合掌造りの菅沼集落

集落の人々は今も平穏無事な生活しています。

この道筋には麦屋節の里もあり、こきりこの里では鳥居の右側に見える建物こきりこ館

でこきりこ節の実演がありこきりこの体験もできました。

風の盆は今回で4度目となりますが今回が一番規模的には小さいけど一番堪能出来たかな。

走行距離1200㌔まだまだ一人運転”大丈夫だ”

仙台から尾花沢へ

昨日は実方の墓まで行った後、道の駅で車中泊です。

二日目の朝、昨日とは違い不安定な空模様、コンビニで軽い朝食

さぁ、今日も一日が始まるぞ~楽しんで行こうAm7:00 出発

二日目の朝、昨日とは違い不安定な空模様、コンビニで軽い朝食

さぁ、今日も一日が始まるぞ~楽しんで行こうAm7:00 出発

芭蕉の辻 仙台市青葉区1丁目

まだ交通量が少なかったので曽良を道路の脇に停め一枚”パシャ”この後は![[左斜め下]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/104.gif)

まだ交通量が少なかったので曽良を道路の脇に停め一枚”パシャ”この後は

榴ヶ岡天満宮『あかあかと 日はつれなくも 秋の風』この句は金沢を出て読んだ句だ。

仙台では『あやめ草 足に結ばん 草鞋の緒』芭蕉翁

※宮城野で出会った加右衛門から餞別に草鞋を受け取り邪気を払うあやめ草を

草鞋の緒に結んで旅の無事を祈ろうと言う加右衛門への感謝を込めた句。

流石、天神さんの境内には数多くの句碑が並んでいます。

仙台では『あやめ草 足に結ばん 草鞋の緒』芭蕉翁

※宮城野で出会った加右衛門から餞別に草鞋を受け取り邪気を払うあやめ草を

草鞋の緒に結んで旅の無事を祈ろうと言う加右衛門への感謝を込めた句。

流石、天神さんの境内には数多くの句碑が並んでいます。

壺の碑(いしぶみ) 多賀城跡

奈良時代からあり坂上田村麻呂が蝦夷征討の際、弓の矢尻で『日本中央』と

書かれた石碑

奈良時代からあり坂上田村麻呂が蝦夷征討の際、弓の矢尻で『日本中央』と

書かれた石碑

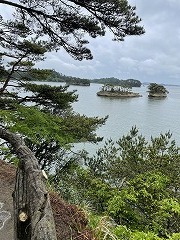

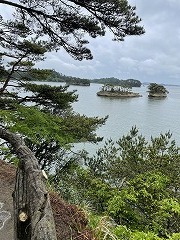

雄島から眺める松島湾 芭蕉翁(左)と曽良(右)の句碑

『朝よさを 誰まつ志まぞ 片心』芭蕉翁 『松島や 鶴に身をかれ ほととぎす』曽良

芭蕉句は旅の直前に詠まれた句である。

※芭蕉翁は松島に心惹かれるのは朝夕に誰か待っているからか、そうだと嬉しいが私の片想い

※曽良は、この景色の中、不如帰が鳴いているが松島には鶴の姿が似合うから鶴の姿になって

『朝よさを 誰まつ志まぞ 片心』芭蕉翁 『松島や 鶴に身をかれ ほととぎす』曽良

芭蕉句は旅の直前に詠まれた句である。

※芭蕉翁は松島に心惹かれるのは朝夕に誰か待っているからか、そうだと嬉しいが私の片想い

※曽良は、この景色の中、不如帰が鳴いているが松島には鶴の姿が似合うから鶴の姿になって

石巻市日和山公園 鹿島神社境内には『雲折々 人を休める 月見かな』細道には無い句

※名月を見ていると時々雲に入るから我に返れる。そうでなければ自分を忘れてしまいそうだ

※名月を見ていると時々雲に入るから我に返れる。そうでなければ自分を忘れてしまいそうだ

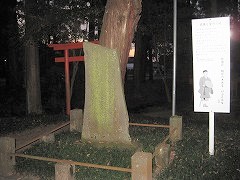

槻の清水(八雲神社) 『川上と この川下や 月の友』芭蕉翁

この句は東京清澄の芭蕉庵跡に句碑が有り最初に目にした句で細道の句では無い。

※側を流れる小名木川の川下に居る友を思って同じ今宵の名月を観ているのだろう

この句は東京清澄の芭蕉庵跡に句碑が有り最初に目にした句で細道の句では無い。

※側を流れる小名木川の川下に居る友を思って同じ今宵の名月を観ているのだろう

卯の花清水『卯の花に 兼房見ゆる 白毛かな』曽良

※卯の花の白い花を見ていると武将兼房が白髪を振り乱して戦った様子が目に浮かぶよ。

平泉町 高館義経堂(たかだちぎけいどう)

『夏草や 兵どもが 夢の跡』芭蕉翁

※芭蕉は高館から見て藤原氏の栄華を極めた場所には何もなく夏草だけが生い茂り戦った

兵士たちも全てが夢の中

『夏草や 兵どもが 夢の跡』芭蕉翁

※芭蕉は高館から見て藤原氏の栄華を極めた場所には何もなく夏草だけが生い茂り戦った

兵士たちも全てが夢の中

岩出山城跡に立つ伊達政宗の像

米沢藩から国替えで仙台城築城までの12年間この岩出山城に住む

米沢藩から国替えで仙台城築城までの12年間この岩出山城に住む

共同浴場『滝の湯』

駅前から湯の街通りに入り通りの行き止りまで行くと鄙びたいい温泉『滝の湯』に

遭遇、湯の温度は高めだがとても気持ちよく浸かってられた。

駅前から湯の街通りに入り通りの行き止りまで行くと鄙びたいい温泉『滝の湯』に

遭遇、湯の温度は高めだがとても気持ちよく浸かってられた。

尿前の関 封人の家(国境を守る役人の家)『蚤虱 馬の尿する 枕もと』芭蕉翁

※芭蕉が泊った役人の家には同じ屋根の下に馬も住んでいて蚤や虱に悩まされその上、

枕もとには馬が小便する音にもビックリで大変な一夜を過ごしたのでしょう。

※芭蕉が泊った役人の家には同じ屋根の下に馬も住んでいて蚤や虱に悩まされその上、

枕もとには馬が小便する音にもビックリで大変な一夜を過ごしたのでしょう。

鳴子温泉でちょっと長湯し過ぎたか陽が暮れて終い本日の行程はここまで。

『尿前で 日が暮れ宿は 関の跡』濱の寅、今夜も車中泊決定!!

『尿前で 日が暮れ宿は 関の跡』濱の寅、今夜も車中泊決定!!

追伸

芭蕉句、勉強不足な寅の勝手な解釈間違っていたらゴメンナサイ[m(_ _)m]

芭蕉句、勉強不足な寅の勝手な解釈間違っていたらゴメンナサイ[m(_ _)m]

再開『僕の細道』那須芦野から陸奥国藤原実方の墓へ

世の中がコロナ禍になり一年半途絶えていた『奥の細道』芭蕉句碑

巡り旅を相棒の可愛い曽良(トヨタRISE)やっと再開することができました。

今回の僕の細道スタートは5月21日6:30 那須芦野の遊行柳から

『田一枚 植えて立ち去る 柳かな』芭蕉翁

早乙女達が田植えを終えたので見物していた芭蕉もその場から

立ち去ったのか?それとも、芭蕉も田植えを手伝って去って行った

のだろうか?遊行柳はそれを一部始終見ていたのでしょう。

泉田の一里塚跡(45里)

遊行柳を発って二つ目の一里塚跡、那須町には三つの

一里塚跡が在る言う(夫婦石・板屋・泉田の一里塚跡)

白河関

奥州三古関のひとつで平安時代の頃から機能していて

白河関、鼠ヶ関、勿来関は交通や軍事などの要衝だった。

曽良の句で(卯の花を かざしに関の 晴れ着かな)

※昔、ある高貴な人がこの関所の前まで来て衣装を替えて通過したそうだが

我々古人に思いをはせ、せめて晴れ着はないが頭の上に卯の花をかざして

敬意を表わそう

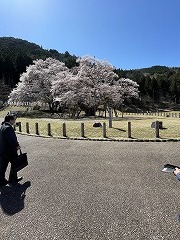

庄司戻しの桜

信夫庄司(飯坂地区の別名)の城主が二人の息子を此処で義経への忠義を

説き見送り桜の杖を地に突き立てて帰りその後、兄弟は討死するが後に

杖が大樹になったと言う伝えで霊桜碑である。

可伸庵跡 『隠れ家や 目にたたぬ花を 軒の栗』芭蕉翁

須賀川の俳人鈴木清風が自宅の一角に僧侶(世捨て人)である可伸を

住まわせていてその可伸に芭蕉は会いに行きその時の句である。

※地味で目立たない栗の花をこの家の主人はそんな栗の木をこんな近くに

植えて隠れ住んでいるんだ。

十念寺 『風流や 初めや奥の 田植え歌』芭蕉翁

※白河関を越え、ここえ来る道すがら、鄙びた陸奥の

田植え歌を聞いた。是こそ我が旅の風流の初めである。

文知摺石(石の上に絹を置き文様を利用した染色法)

文知摺観音 『早苗とる 手もとや昔 信夫摺』芭蕉翁

※信夫の地で早苗を取る早乙女の手元が昔行われていた

染色法で忍ぶ摺の所作が偲ばれる。

医王寺 『笈も太刀も 五月にかざれ 帋幟』芭蕉翁

※端午の節句の季節。寺宝に義経の太刀と弁慶の

笈を持つこの寺ではこれを紙幟とともに飾ればいい。

飯坂温泉共同浴場『鯖湖湯』

芭蕉もこの湯に浸かり旅の疲れを癒したのであろう。

寅も浸かりましたが2分と浸かってられない湯の温度

何回も何回も入ったり出たりの繰り返しで久しぶりの

熱湯だがとても気持ち良かった。

あやかって一句(風流の 初め飯坂 鯖湖の湯)濱の寅次郎・[m(_ _)m]

武隈の松(二木の松) 『桜より 松は二木を 三月越し』芭蕉翁

※桜の咲いた3月に旅に出て楽しみにしていた二木の松を

三月越して見たところ根元から二つに別れた立派な松だな。

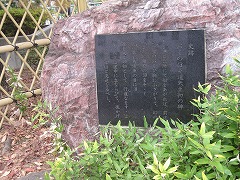

実方の墓 『笠島は いづこ五月の ぬかる道』芭蕉翁

三十六歌仙の一人、藤原実方は光源氏のモデルで

陸奥守に左遷されこの笠島の地で不慮の死にあった。

※墓のある笠島はどの辺りだろう五月雨が降る中、

ぬかるんだ道なので行くことができないよ。

19:00前、今日はここまでと、言うことで

『笠島で 陽が暮れここで 宿を取る』濱の寅次郎・・[m(_ _)m]

歴史とロマン、桜+α 二日目

昨日の屋上露天風呂から眺める対岸の山の上にはライトアップの岐阜城

下には『水にきらめく かがり火は 誰に想いを 燃やすやら』と、

歌われた長良川が静かに流れていました。

宿の部屋から見る稲葉山城と長良川

下には『水にきらめく かがり火は 誰に想いを 燃やすやら』と、

歌われた長良川が静かに流れていました。

宿の部屋から見る稲葉山城と長良川

『鵜匠の家すぎ山』食事といい仲居さんの気配りとても良かった。

本当です。私、濱の寅次郎は鵜匠(嘘)は吐いていませんよ。

本当です。私、濱の寅次郎は鵜匠(嘘)は吐いていませんよ。

4月5日 Am8:40 10分遅れ、さぁ出立だ

宿から30分で国宝犬山城に到着

このお城日本の現存12城で国宝5城のひとつ15年前までは城主成瀬さん

個人が所有していたお城でした。

あっという間に10:40 やばいよやばいよ

このお城日本の現存12城で国宝5城のひとつ15年前までは城主成瀬さん

個人が所有していたお城でした。

あっという間に10:40 やばいよやばいよ

此処は『道の駅おばあちゃん市 山岡』

直径24m木製水車では日本一だそうです。

ここで昼食摂るつもりだったが多くの年配者で食事処は混雑

次の岩村城下町までお預け。12:00 さぁ急げ

NHK朝ドラ『半分・青い』のロケ地

幼少の城主に代わり信長の叔母おつやの方が差配を振るった城下

岩村醸造で残りわずかになった新酒生2本お買い上げデス。

さぁお昼にしよう。食事処は近いぞ!!

此処は美濃国でありながら名古屋めし味噌カツを注文

食後ゆっくりも出来ず14:00長篠城跡へ向かう。

直径24m木製水車では日本一だそうです。

ここで昼食摂るつもりだったが多くの年配者で食事処は混雑

次の岩村城下町までお預け。12:00 さぁ急げ

NHK朝ドラ『半分・青い』のロケ地

幼少の城主に代わり信長の叔母おつやの方が差配を振るった城下

岩村醸造で残りわずかになった新酒生2本お買い上げデス。

さぁお昼にしよう。食事処は近いぞ!!

此処は美濃国でありながら名古屋めし味噌カツを注文

食後ゆっくりも出来ず14:00長篠城跡へ向かう。

長篠城跡へ向かう途中、目を奪われ寄り道をする

しだれ花ももの里

海老川両岸に満開の花もも

美しさは我が職場の女性職員さん達も負けず劣らずである。

見惚れてる場合じゃない。やばいよやばいよ16:20

長篠城跡 この合戦で徳川の手に落ちた

城跡から数キロの所に古戦場跡設楽原が在ります。

武田騎馬隊の動きを遮る柵、柵、柵

織田、徳川連合軍3万8千に対し武田軍勢1万5千

織田には3千丁とも言われる種子島が威力を振るう

武田軍にとって狭い不利な地形で戦力的にも不利なのに何故、

勝頼は戦ったのか?歴史に残る『長篠の戦い』である。

今回の我々の旅は此処が最終地、少し時間オーバーだが

とても楽しい旅が出来ました。

これまでの走行距離770キロ、後は岐路の250キロを無事に帰るだけ

今回も一人ドライバーでまだまだ平気だぜ。

とても楽しい旅が出来ました。

これまでの走行距離770キロ、後は岐路の250キロを無事に帰るだけ

今回も一人ドライバーでまだまだ平気だぜ。

自称・日本一イケメンドライバー濱の寅次郎がお伝えいたしました。

歴史とロマン、桜+α

『歴史とロマン、桜に温泉』シニア男三人衆の旅に出掛けて来ました。

時は卯月4日、5日 処は関ヶ原古戦場跡から長篠古戦場跡まで

滋賀県で始まり岐阜県、最後は愛知県で〆た強行スケジュール敢行!!

前日の3日夕刻、友達の住む川崎を後に愛知県知立市サウナへ直行

四月四日

Am8:00関ヶ原町でのモーニング、食べて直ぐ古戦場へ

西軍、石田三成の陣地 関ヶ原古戦場開戦地跡

岐阜のマチュピチュと称されている所で揖斐茶畑が広がっています。

コロナ禍の為、残念ながら展望台までは行けず。

無農薬のお茶畑、中には後継者が居ないのか人の手が入って無い畑もあったような。

マチュピチュから淡墨桜へ行く途中見つけた桜満開の参道です。

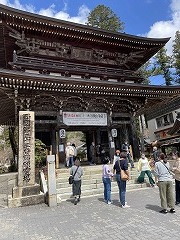

約1キロ続く参道 西国三十三番満願霊場 谷汲山華厳寺

門前にてランチタイムとなり淡墨桜へ急ぐ12:30

日本三大桜根尾谷(ねおだに)淡墨桜は樹齢約1500年のようです。

桜並木も良いが千年以上前の古木は歴史を彷彿とさせる一本桜

ゆっくりと観ていられず『名もなき池』に13:40

別名モネの池 ブームの時には池の周りに人の輪が出来ていました。

30分ほどで稲葉城に向かう14:40

稲葉城こと岐阜城である 天守から道三は眼下の長良川が大蛇に見えたのでは?

ロープウェイを降りて歩くのが辛く見えた天守閣でほっとする。

ロープウェイで下って駐車場についたのが17:15

ここから長良川温泉『鵜匠の家すぎ山』へは対岸7~8分の処です。

この記事のつづきは後日へとなります。

奥の細道・2日目

寝れなかった道の駅での車中泊、師走中13日の早朝、天気は良好

壬生町福和田、丁の字交差点に芭蕉句碑 『北赤塚一里塚跡』の榎

『久たびれ亭 宿可る頃や 富じの花』 日本橋から25番目とある。

『久たびれ亭 宿可る頃や 富じの花』 日本橋から25番目とある。

日光荒二山神社から程近い東照宮に向かう途中に廃館となった旧宝物館の庭に

『あらふたと 青葉若葉の 日の光』③

『あらふたと 青葉若葉の 日の光』③

日光市安良沢小学校校庭には 安良沢小から1時間程![[車(セダン)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/33.gif)

『暫時は 瀧に籠るや 夏の初め』④ 芭蕉宿泊地、塩谷郡塩谷町玉生の宿跡碑あり。

『暫時は 瀧に籠るや 夏の初め』④ 芭蕉宿泊地、塩谷郡塩谷町玉生の宿跡碑あり。

4月2日鬼怒川を舟で渡り玉生で宿泊し 黒羽城跡、急に雨雲発生し雷の襲来受をける

3日快晴8時立つ、黒羽城址へは![[車(セダン)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/33.gif) 一時間半 芭蕉はこの黒羽の地で14日間滞在

一時間半 芭蕉はこの黒羽の地で14日間滞在

3日快晴8時立つ、黒羽城址へは

城址に『田や麦や 中にも夏は ほととぎす』『山も庭も 動き入るや 夏座敷』

いづれの句も奥の細道には載ってはいない句である。

いづれの句も奥の細道には載ってはいない句である。

芭蕉が13泊した黒羽で殺生石へ立つ時に 芭蕉の弟子十哲の一人、桃雪の家に6泊

詠んだ句がこの常念寺にある。 『野を横に 馬牽きむけよ ほととぎす』⑦

詠んだ句がこの常念寺にある。 『野を横に 馬牽きむけよ ほととぎす』⑦

黒羽 修験光明寺跡の木札、茂みの先に句碑があり『夏山に 足駄を拝む 首途哉』⑤

那須雲厳寺、JR東日本のCMに吉永小百合 臨済宗妙心寺派のお寺(禅寺)での句

が立っていた朱塗りのそり橋 『啄木鳥も 庵は破らず 夏木立』⑥

が立っていた朱塗りのそり橋 『啄木鳥も 庵は破らず 夏木立』⑥

遊行柳、芭蕉句碑があり他にも西行や蕪村 『道のべに 清水流るる 柳かげ

の句碑もある。 しばしとてこそ 立ちどまりつれ』西行句

『田一枚 植えて立ち去る 柳かな』 『柳散 清水涸 石処々』蕪村句

の句碑もある。 しばしとてこそ 立ちどまりつれ』西行句

『田一枚 植えて立ち去る 柳かな』 『柳散 清水涸 石処々』蕪村句

那須温泉神社の境内には『湯をむすぶ 誓いも同じ 石清水』

の句碑があるが芭蕉の句ではない。 神社から見下ろす硫黄臭漂う殺生石

の句碑があるが芭蕉の句ではない。 神社から見下ろす硫黄臭漂う殺生石

『飛ぶものは雲ばかりなり石の上』 『石の香や 夏草赤く 露暑し』

『飛ぶものは雲ばかりなり石の上』この句は芭蕉の名が消されていて実際は

越中の麻父(まふ)という門弟が詠んだ句であることが判明。

是より先の白川関所跡へは春の雪解けを待って其れからと言う事に・・・何時頃かって?

『桜より 遅くはならぬ 首途かな』寅次郎

奥の細道・旅初日

甲州街道歩き旅を終えてフッと、思ったのが長い長~い『奥の細道』を車で辿る旅を![[車(セダン)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/33.gif)

あれから3ヶ月後、思いが実行に!!

奥の細道、旅立ちは3月27日だが新暦だと5月16日、初がつおが出回る時期だったのか!!

寅は2020年12月12日(土)9:00に芭蕉庵跡を曽良(愛車トヨタライズを曽良と命名)と出発

この旅は芭蕉の奥の細道を曽良と共に一般道を走り辿って行く車旅です。

天気に恵まれた芭蕉庵跡で近所のおばちゃんと立ち話、暫らくして発つ時に『行ってらっしゃい』

と元気付けられ『行って来ます』と答え後にしました。

芭蕉庵跡は小さな公園 隅田川を眺める芭蕉

芭蕉が眺める隅田川、発つ前に我が家を 『川上と この川下や 月の友』芭蕉五十歳の時

『草の戸も 住み替る代ぞ 雛の家』① 小名木川に舟を浮かべて詠んだ秋の句

千住大橋の袂、『矢立初めの地』 『行く春や 鳥啼き魚の 目に泪』の句碑②

草加市札場河岸公園の芭蕉は道を挟んだ向こう側、おせん公園の曽良と向き合い何か交わしているかのような・・

『毛のいへば 唇さむし 秋の風』と、あるが

粕壁宿小渕山観音院に宿泊とある。 この句は奥の細道の後に詠んだ句である。

野木神社、天然記念物の大銀杏推定1200年境内に『一疋の はね馬もなし 河千鳥』何時の句かな?

室の八島16:40到着、木立の中はまるで夜、池の中の八島が良く分からない。

此処で詠んだ句が何故か奥の細道の句では無い?『糸遊に 結びつきたる 煙かな』

もう、是より先には行けず近くの温泉を探して慣れない車中泊に(この時期に宿泊は気が引ける)

温泉施設の隣が道の駅、ホテル旅館泊とは違い車中泊は寝心地悪くて眠れない、寒くてエンジン切れない。

で、2時間半程の睡眠時間だった。6:30コンビニで朝食を済ませる。

この続きは次回に・・・

信州蔦木~下諏訪宿

9月5日(土) 晴れ/曇り![[雷]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/5.gif)

前回から一か月ぶり、青空が広がる信州富士見町から7:30スタート。

甲斐国と信濃国の国境、釜無川に架かる新国界橋周りは稔りを待つ田んぼと白い花咲くそば畑↓

.jpg) ?

?-7a830.jpg)

蔦木宿本陣跡 重修一里塚跡(塚平一里塚)は47里↓

-9d7a4.jpg) ?

?-f0d0a.jpg)

20号から旧街道に入ると馬頭観音石碑群 集落抜けると御射山神戸一里塚跡は48里↓

-5d0c3.jpg) ?

?-80e75.jpg)

金澤宿本陣跡の説明板だけが残る 敵の攻撃を防御する舛形路である↓

-a7357.jpg) ?

?-2dce9.jpg)

権現の森、元,青柳宿で水害の為場所を移し宿名を金澤宿とした 中央本線に沿って歩く↓

-453c3.jpg) ?

?.jpg)

常夜燈に石碑群、画面外には道祖神も有り 茅野駅前、諏訪神社の大鳥居で終了予定だった↓

-92cb4.jpg) ?

?-b9fd7.jpg)

神戸一里塚跡は日本橋から51番目 大阪城守備に藩主に随行した家臣吉田氏が持ち帰った松↓

-c096d.jpg) ?

?-cd2aa.jpg)

片羽一里塚跡は52番目 道中茶屋跡『橋本政屋』嘗ての栄華の程を感じる↓

-9a6ee.jpg) ?

?-cca39.jpg)

富部一里塚跡は甲州街道最後53番目 下諏訪宿高札場跡

-a53d5.jpg) ?

?-9c762.jpg)

下諏訪宿本陣跡 最終地、中山道との合流地↓

-c0e07.jpg) ?

?

甲州街道GOAL!!

下諏訪大社 湯泉児湯は合流地の近くに在り↓

.jpg) ?

?-0c442.jpg)

午前中はとてもいい天気、午後からは空一面に雲が広がり14:00頃から雷がなり始めたが

雨にならなくて助かりました。

午後からは猫の目のようにコロコロと天気が変わり合羽を出したり収めたりハラハラドキドキ

諏訪湖を見下ろしながらの歩きは疲れた身体や心の癒しにはとても良かった。

歩き終えて浸かった温泉は寅好みの熱め、湯船でのマッサージは欠かせない

のんびり二日掛けて歩くつもりが体調は頗る良好で強行一日で終えてしまった。

前の10件 | -